|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Fazit nach fast 4 Jahren Bordleben:

|

|

|

|

1.Aluminium

|

|

|

|

Das Baumaterial Aluminium in Salzwasserbeständiger Legierung (marine grade alloy 5083 + 6061) hat sich wie erwartet bewährt, insbesondere anstrichlos über Wasser. Aber auch unter Wasser haben wir keinerlei Korrosionsprobleme. Galvanisch geschützt durch übergroße Anoden – die erkennbar arbeiten, aber noch kaum Verbrauch zeigen – haben wir keinerlei Alu-Abtragungen feststellen können. Elektrolytische Korrosion – weitaus gefährlicher und schneller – vermeiden wie dadurch, dass wir den Landanschluss nur dann und solange anschliessen, als die Batterien das erfordern. Zudem ist der Erdungsleiter galvanisch getrennt und per LED überwacht.

|

|

|

Allerdings haben wir jetzt alle Rumpfdurchlässe aus Edelstahl durch eingeschweisste Alu-Durchbrüche ersetzt, weil die Teile entweder stark rosteten (!!!) oder unter der Gummidichtung die Aluminium-Rumpfbeplankung  (ohne Sauerstoff keine schützende Oxidschicht) sehr stark zerfressen war. (ohne Sauerstoff keine schützende Oxidschicht) sehr stark zerfressen war.

|

|

|

|

Fazit: Wenn Aluminium, dann alles! Und strikte und aufwendige Trennung der erforderlichen Edelstahlteile vom Aluminium durch Nylonhülsen und Nylonunterlegscheiben.

|

|

|

|

2.Vollverdränger

|

|

|

Die Rumpfbauweise als Vollverdränger hat sich ebenfalls bewährt. Die Reisegeschwindigkeit hat sich eingependelt bei ca. 6 kn (11-12km/h) – ohne Wind-, Wellen- und Strömungseinfluss. Dabei tuckern die Motoren hörbar anstrengungslos mit 1500 - 1600 UpM vor sich hin. Der Verbrauch liegt für beide Motoren zusammen bei 1,67 L/NM (3,1L/km), gemessen über eine Strecke von etwa 12.000 Seemeilen. Das gibt uns eine Reichweite von rund 5.000 Seemeilen, sodass wir uns die günstigsten Tankmöglichkeiten aussuchen können, z.B. USA.

|

|

|

|

3.Antriebsmotoren & Generator

|

|

|

|

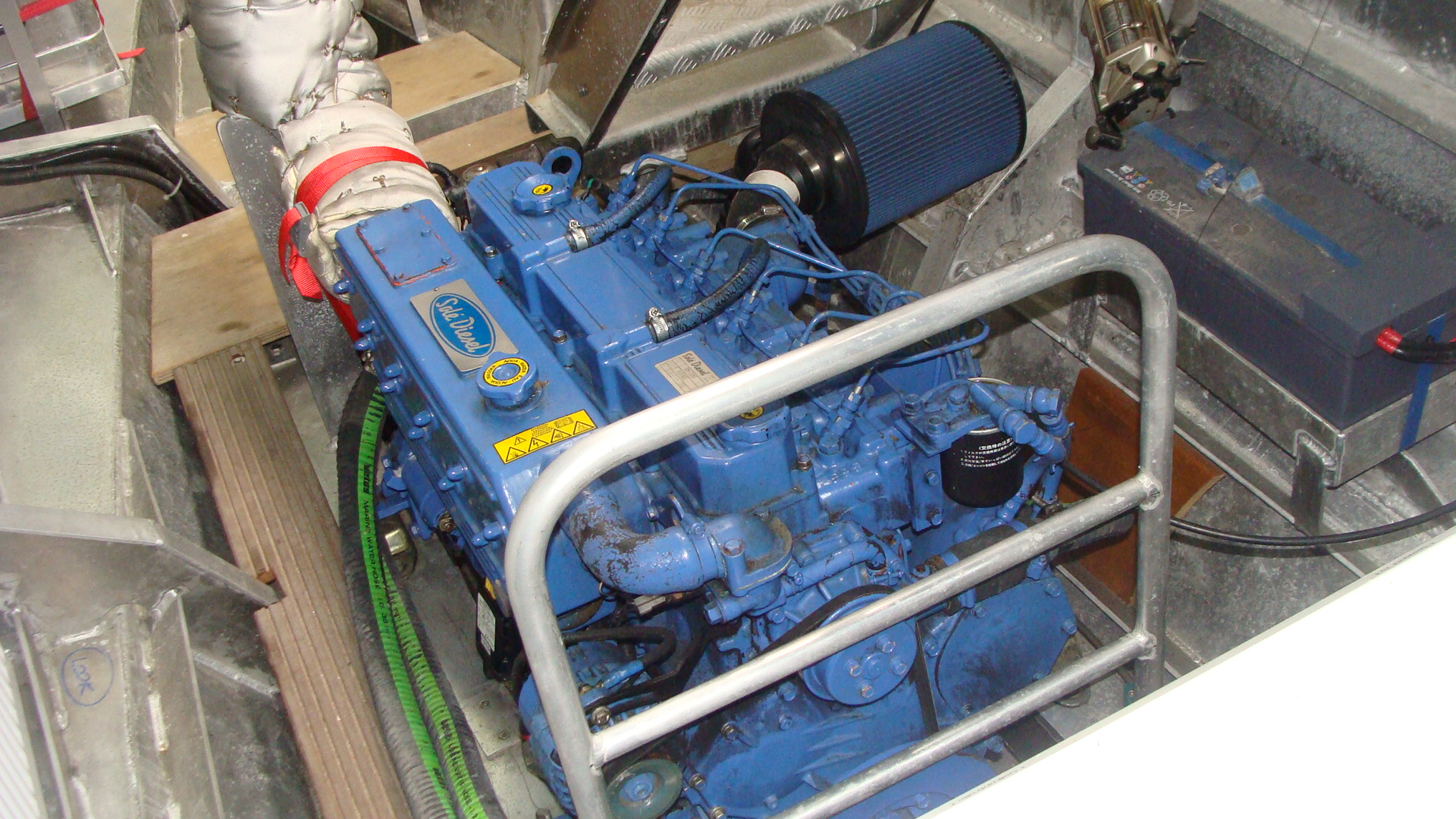

Unsere Solé-Dieselmotoren  ( Basis Mitsubishi S6S 6-Zylinder in Reihe ) ohne Turbolader und Ladeluftkühler und ohne Elektronik sind seit über 30 Jahren in spanischen Fischerbooten im Einsatz und für ihre Zuverlässigkeit und Anspruchslosigkeit bekannt. Wir haben sie auf Einkreiskühlung umgebaut und brauchen daher keinen zweiten seewasserseitigen Kühlkreislauf. Die Wartung vereinfacht sich erheblich und mit Zugabe von Frostschutzmitteln wie im PKW sind die Motoren frostsicher. Allerdings sind die auf die Aussenhaut aufgeschweissten Kühlflächen für die Tropen zu klein, für kältere Gewässer (wie vom norwegischen Konstrukteur berechnet) aber völlig ausreichend. Beim nächsten Werftaufenthalt werden wir sie vergrössern lassen. ( Basis Mitsubishi S6S 6-Zylinder in Reihe ) ohne Turbolader und Ladeluftkühler und ohne Elektronik sind seit über 30 Jahren in spanischen Fischerbooten im Einsatz und für ihre Zuverlässigkeit und Anspruchslosigkeit bekannt. Wir haben sie auf Einkreiskühlung umgebaut und brauchen daher keinen zweiten seewasserseitigen Kühlkreislauf. Die Wartung vereinfacht sich erheblich und mit Zugabe von Frostschutzmitteln wie im PKW sind die Motoren frostsicher. Allerdings sind die auf die Aussenhaut aufgeschweissten Kühlflächen für die Tropen zu klein, für kältere Gewässer (wie vom norwegischen Konstrukteur berechnet) aber völlig ausreichend. Beim nächsten Werftaufenthalt werden wir sie vergrössern lassen.

|

|

|

|

Der Westerbeke-Generator konnte nicht auf Kielkühlung umgebaut werden, er hätte so bestellt werden müssen. Dann beim nächsten Mal.

|

|

|

|

4.Altöl

|

|

|

Altöl haben wir nicht wie zunächst geplant unserem Dieselkraftstoff beigemischt, um zusätzliche Verunreinigung der Tanks zu vermeiden. Wir haben auch keine großen Motorölvorräte mehr an Bord, sondern nur noch für den nächsten Ölwechsel. Mittlerweile gibt es überall auf der Welt Autos und wo es Autos gibt, gibt es auch Motoröl. Und wer Öl verkauft, muss auch – umweltgerecht und überwacht – entsorgen, was zumindest in grösseren Städten gewährleistet scheint. Dafür haben wir für die nächsten zehn Filterwechsel alle Filter an Bord, ermöglicht durch extrem billigen Werkseinkauf in Kolumbien.

|

|

|

|

5.Innenausbau

|

|

|

|

Leider gingen zwei unserer Massivholztüren aus dem Leim, weil in der Karibik bei wochenlanger Luftfeuchtigkeit von über 90% die Füllungen zu stark gewachsen waren. Nachhobeln und neu verleimen war mit Bordmitteln möglich, daher kein wirklicher Schaden.

|

|

|

|

Unsere Möbel „von der Stange“ haben jetzt nachgerüstete seefeste Verschlüsse  Die Verluste durch Bruch, weil sich die Schranktüren im Seegang selbst geöffnet haben, tendieren gegen Null. Und wir haben Porzellan- und Glasgeschirr an Bord. Für uns Teil der Lebensqualität – von Plastiktellern essen die Amerikaner, sogar im Restaurant. Die Verluste durch Bruch, weil sich die Schranktüren im Seegang selbst geöffnet haben, tendieren gegen Null. Und wir haben Porzellan- und Glasgeschirr an Bord. Für uns Teil der Lebensqualität – von Plastiktellern essen die Amerikaner, sogar im Restaurant.

|

|

|

|

Unsere deutschen Schuko-Steckdosen und Lichtschalter aus PVC-Material verschmutzen nach Trockenreinigung umgehend und verstärkt wieder: statische Aufladung durch Reibung. Wir haben sie jetzt alle abgenommen und im Geschirrspüler mitgewaschen – Problem gelöst!

|

|

|

|

6.Stromerzeugung

|

|

|

Die umweltfreundliche Erzeugung des benötigten Stroms durch die Photovoltaikmodule (ca. 6 m2 auf dem Steuerhausdach) mit Powermaximierung hat sich bewährt, wobei die doppelte Anzahl pro Fläche Platz gefunden hätte und nächstes Jahr Jahr in Trinidad nachgerüstet werden soll  Die zwei Windgeneratoren würden wir nicht mehr installieren. Windgeneratoren sind ok für Segelboote auf hoher See, wir haben dort aber Energie im Überfluss durch die Lichtmaschinen der Antriebsmotoren. Und vor Anker versucht man möglichst windarme und damit ruhige Plätze zu finden, doch wo kein Wind, da kein Strom durch Windgeneratoren. Die zwei Windgeneratoren würden wir nicht mehr installieren. Windgeneratoren sind ok für Segelboote auf hoher See, wir haben dort aber Energie im Überfluss durch die Lichtmaschinen der Antriebsmotoren. Und vor Anker versucht man möglichst windarme und damit ruhige Plätze zu finden, doch wo kein Wind, da kein Strom durch Windgeneratoren.

In der Praxis hat sich gezeigt, dass anders als in der Literatur angegeben, ein paralleler Betrieb verschiedener Ladesysteme mit jeweils eigenem Regler nicht möglich ist, da alle Regler exakt die gleiche Spannung regeln müssten. Tatsächlich sind bei uns die Windgeneratoren leicht höher eingestellt, sodass die Regler der Solarpaneele feststellen: hohe Spannung = Batterie voll = Ladung einstellen. Auch wenn die Batterien in Wirklichkeit noch ziemlich leer sind! Daher sind die Windgeneratoren fast immer abgeschaltet.

|

|

|

|

7.Stromsparmassnahmen – Klimatisierung

|

|

|

|

Deckenventilatoren waren geplant, wurden jedoch nie eingebaut. Die Deckenhöhe ist einfach zu gering, der Betrieb zu gefährlich. Wir haben statt dessen mehrere Lüfter, wie man sie im Baumarkt billig kaufen kann. Der Effekt ist derselbe, die Geräte aber mobil einsetzbar.

|

|

|

|

Bei dauerhaft hoher Luftfeuchtigkeit über 90% war beabsichtigt, stundenweise ein recht sparsames Luftentfeuchtungsgerät zu betreiben, was auch geklappt hat in kühleren Gegenden bei beschlagene Scheiben. In den Tropen hat das Gerät die Raumluft zwar entfeuchtet, aber gleichzeitig durch seine Abwärme stark aufgeheizt, wodurch keine Steigerung des Wohlfühlfaktors erreicht wurde. Zwischenzeitlich haben wir eine kleine mobile Klimaanlage für Steckdosenbetrieb an Bord. Die wird – allerdings nur sehr selten – bei Generatorbetrieb einige Stunden im Schlafzimmer eingeschaltet, damit auch die Möbel und Wände abkühlen, sonst verpufft der Effekt sehr schnell, wenn nur die Luft heruntergekühlt wird. Wir können dann bei abgeschalteter Anlage einige Stunden kühl und erholsam schlafen.

|

|

|

|

8.Warmwasser / Heizung

|

|

|

|

In den Tropen haben wir kein warmes Brauchwasser – brauchen wir auch nicht –, da die Kabola-Heizung dann abgeschaltet ist. Ansonsten funktioniert sie bei Bedarf selbst nach längeren Stillstandzeiten sofort und einwandfrei.

|

|

|

Bordnetz 230VAC

|

|

|

|

Die Versorgung aller innenliegenden Räume mit einphasigem Wechselstrom (Alternate Current AC) 230VAC 50Hz wie an Land war die richtige Entscheidung. Altbewährte Haustechnik und Hausgeräte versagen auch bei uns an Bord ihren nicht. Die zur Wechselstromerzeugung eingebauten kombinierten „intelligenten“ Inverter-Charger „multi-plus“ von Victron-Energy würden wir heute allerdings nicht mehr wählen. Zwar arbeiten sie noch, doch eine Änderung der Einstellungen ist aus welchen Gründen auch immer nicht mehr möglich. Zudem verweigert der Hersteller uns Betreuung und Wartung, weil wir die Geräte direkt im Werk in den Niederlanden gekauft, in Deutschland aber eingebaut haben, wo nach deren Verständnis die deutsche Gebietsvertretung zuständig gewesen wäre. Im Zeichen eines ein Europa nicht gerichtsfest, wie die Autohersteller sich sagen lassen mussten.

|

|

|

|

Wir werden demnächst zwei einfache Sinus-Wechselrichter einbauen mit 1200W und 3000W Leistung. Die 230VAC-Versorgung an Bord erfolgt dann entweder durch Inverter I (Normalbetrieb) oder Inverter II (hohe Last z.B. Klimaanlage) oder bordeigenen Generator 5kW oder europäischen Landanschluss 230VAC 50Hz.

|

|

|

|

Generator oder Landanschluss laden dann über spezielle Ladegeräte (TrueCharge2 60A von Xantrex im Duo parallel), die 12VDC Hausbatterien (siehe auch 11. Batterien). Diese Lader akzeptieren Eingangsspannungen von 90–265VAC, 47–63Hz für weltweiten Betrieb. Damit werden künftig Batterielader und Wechselrichter getrennt und unabhängig voneinander arbeiten und wir werden auch 110/220VAC 60Hz per Adapter in unseren Landanschluss einspeisen können.

|

|

|

|

Bisher ist dies nicht möglich, da die jetzigen Kombi-Inverter/Charger die 60Hz in unser Bordnetz weiterleiten würden, was einige unserer Haushaltsgeräte gar nicht mögen (z.B. Waschmaschine, Kühlschrank).

|

|

|

|

10. Bordnetz 12VDC

|

|

|

|

Die Spannung des Gleichstromnetzes (Direct Current DC) war seinerzeit bestimmt worden durch die Antriebsmotoren sowie die Navigationselektronik im Steuerhaus. Die Motoren sind aber auch in 24V lieferbar, was für ein Schiff unserer Grösse angemessener wäre und die Navigationselektronik ist aus Sicherheitsgründen sowieso durch eine eigene 12V-Batterie vom Bordstrom weitgehend unabhängig. In der beruflichen Kleinschifffahrt (z.B. Fischtrawler) und in LKWs an Land sind 24VDC üblich und auch viele Geräte wie Anker- oder Kranwinden sind seewasserfest in 24VDC erhältlich.Von Vorteil wären deutlich geringere Leitungsquerschnitte und höhere mögliche Leistungen von Elektromotoren als mit 12VDC. Und auch 24VDC ist ebenso wie 12VDC absolut ungefährlich für den Menschen verglichen mit 230VAC, sodass wir unsere Ankerwinde, unsere Kranwinde  fürs Schlauchbootdinghy und andere aussen liegende 230VAC-Technik wesentlich ungefährdeter benutzen könnten. fürs Schlauchbootdinghy und andere aussen liegende 230VAC-Technik wesentlich ungefährdeter benutzen könnten.

|

|

|

|

11. Batterien

|

|

|

Die Starterbatterien für die Antriebsmotoren und den Generator sowie die Steuerhausbatterie sind langlebige, sogenannte Deep-Cyle Gel-Batterien und nach 4 Jahren sind noch keinerlei Ermüdungsanzeichen erkennbar. Sie sind also ihre Mehrkosten wert. Sie werden aus dem 230V-Netz mit abschaltbaren Dauerladegeräten versorgt.

|

|

|

Die Hausbatterien sind sogenannte Gabelstapler- oder auch Traktions-Batterien, bei richtiger Behandlung extrem langlebig und dementsprechend teuer im Einkauf. Sie bestehen aus einzelnen 2V-Zellen, deren 6 zusammengefasst 12VDC ergeben. Wir haben 2 Blöcke mit zusammen 1920Ah. Wie die Starterbatterien sind es ebenso Gel-Batterien in Blei-Säure-Technik. Aber die Crux dabei ist die Ladetechnik.

|

|

|

Lichtmaschinen und gängige Ladegeräte sind eigentlich ungeeignet, denn sie haben eine Ladeschlussspannung von 14,4V. Diese Batterien hingegen sollten nur bis 14,1V geladen werden. Selbstverständlich temperaturkompensiert, denn sie stehen bei uns im warmen Maschinenraum und zusätzlich zeitweise in den Tropen, wo dauerhaft höhere als die Normtemperaturen herrschen. Sie erfordern also spezielle Ladegeräte mit 4-stufiger Ladekurve (normal sind 3-stufig), genannt WUIa-Kennlinie. Die gibt es für 230VAC 50Hz und auch 110VAC 60Hz.

|

|

|

Damals hat uns das keiner gesagt, auch nicht der Verkäufer der Batterien. Seit kurzem wissen wir das, weil wir den Eigner eines anderen ungewöhnlichen Alu-Bootes (WindHorse) gesprochen haben, dessen Hersteller (Steve Dashew) genau diese Batterien seit Jahrzehnten erfolgreich, d.h. längstlebig einsetzt, allerdings mit adäquater Ladetechnik.

|

|

|

|

Unsere Hausbatterien ohne diese speziellen Ladegeräte wollten sich jetzt schon nach 4 Jahren verabschieden. Doch Nachfragen bei hiesigen (USA) Lieferanten ergaben, dass dafür meistene sog. Sulfatierung verantwortlich ist. Diese kann man neuerdings vor Ort rückgängig machen. Die „Megapulse Battery-Refresher“ von Novitec  kosten nur ca. 60 € pro Stück, sind für alle Bleibatterien verwendbar und und wir haben etliches an Geld gespart. Zumindest die Ausgabe spürbar hinausgezögert. kosten nur ca. 60 € pro Stück, sind für alle Bleibatterien verwendbar und und wir haben etliches an Geld gespart. Zumindest die Ausgabe spürbar hinausgezögert.

|

|

|

|

Randnotiz: alle hier besprochenen Blei-Batterien sind eigentlich Akkumulatoren, kurz Akkus. Und Lithium-Ionen-Akkus sind zwar mittlerweile erhältlich, jedoch noch viel zu teuer und auch brandgefährlich – im wahrsten Sinne des Wortes.

|

|

|

|

12. Dinghies

|

|

|

|

Unser werftseitiges Alu-Beiboot ist praktisch, unverwüstlich, unsinkbar und bestimmt bestens geeignet zur Erkundung von Riffen, deshalb geben wir es auch nicht ab. Leider ist es als Verdränger furchtbar langsam, sodass wir schon bald auf ein kleines, schnelleres Schlauchboot umgestiegen sind. Wenn man wie wir viel draussen ankert, braucht man ein schnelles Verbindungsboot. Und fremde Gestade lassen sich damit auch leichter und entspannter erforschen als mit dem Dickschiff. Aber klein heisst auch unbequem und unsicher – Nussschale eben. So haben wir in Kolumbien die Gelegenheit genutzt, direkt beim Hersteller www.abinflatables.com ein Schlauchboot (Alumina 13 ALX) mit Alu-Festrumpf und bequemen Sitzbänken und Steuerkonsole günstig ab Werk zu erwerben. Für Motor und Lagergestelle am Heck mussten wir allerdings in die USA, weil in der Karibik der passende Motor nicht zu kaufen war und auch seewasserfestes Aluminium dort nicht verfügbar ist.

|

|

|

|

Uschi’s an Oberdeck gelagertes GFK-Boot war ein Spontankauf bei Grenada-Marine im September 2013. Sie wollte unbedingt ein eigenes Boot haben, damit sie eigenständig mit den Hunden an Land konnte. Tatsächlich ist es ein Eigenbau des Marina-Chefs für seine Kinder, die jedoch bald das Interesse daran verloren. Bis heute nutzt sie es mit Freude für Ruderausflüge. Früh morgens, wenn die Natur erwacht, sind Trips auf dem wettergeschützten Intra Coastal Waterway ein absoluter Hochgenuss, speziell wenn man einen der seltenen amerikanischen Weisskopfseeadler erfolgreich jagen sieht. Beim nächsten Werftaufenthalt bekommt es einen Antifoulinganstrich, dann gibt’s auch keinen Muschelbewuchs mehr.

|

|

|

|

13. Windlast

|

|

|

|

Bei Segelbooten gibt es über Wasser die Segelfläche – der Rumpf wird meist vernachlässigt – und unter Wasser die Lateralfläche, das ist die Seitenfläche von Unterwasserrumpf, Kiel und Ruder. Korrespondierend setzt man bei Motorbooten die Seitenfläche aus Überwasserrumpf und Aufbauten ins Verhältnis zur Seitenfläche aus Unterwasserrumpf und Ruder. Wir haben über Wasser eine grössere Seitenfläche als alle anderen Motorboote vergleichbarer Grösse, aber unter Wasser sind die meisten heutigen Motoryachten sehr flachgehend und nur noch mit angedeutetem Kiel gebaut. Durch die stark ausgeprägte V-Form unserer Unterwasserrümpfe besitzen wir jedoch einen fast auf gesamter Länge durchgehenden Kiel von ca. 1,60 m Tiefe, und das 2 mal, da es ja ein Katamaran ist. Ergibt also doppelte Lateralfläche! Unser Verhältnis von Segelfläche zu Lateralfläche ist daher wesentlich günstiger als das von normalen Motoryachten, weshalb diese bei Seitenwind entgegen erstem Anschein bedeutend schneller „auf Drift gehen“ als wir.

|

|

|

|

14. Luken

|

|

|

|

Durch das Prinzip der strikten Trennung von Wohnbereich und Technik haben unsere Rümpfe nur Zugang von aussen, was sich bewährt hat. Da die Luken nicht deckseben, sondern wie in der Seeschifffahrt üblich mit Süllbord  versehen sind, ist auch bei mäßigem Seegang bisher kein Seewasser eingedrungen. Starker Seegang erfordert eine gewisse Beobachtung der Wellenentwicklung, insbesondere beim luvseitigen Motorraum. Im Notfall wäre eine zeitweilige Kursänderung angesagt, dies war aber bisher noch nicht erforderlich. versehen sind, ist auch bei mäßigem Seegang bisher kein Seewasser eingedrungen. Starker Seegang erfordert eine gewisse Beobachtung der Wellenentwicklung, insbesondere beim luvseitigen Motorraum. Im Notfall wäre eine zeitweilige Kursänderung angesagt, dies war aber bisher noch nicht erforderlich.

|

|

|

|

15. Wassermacher

|

|

|

|

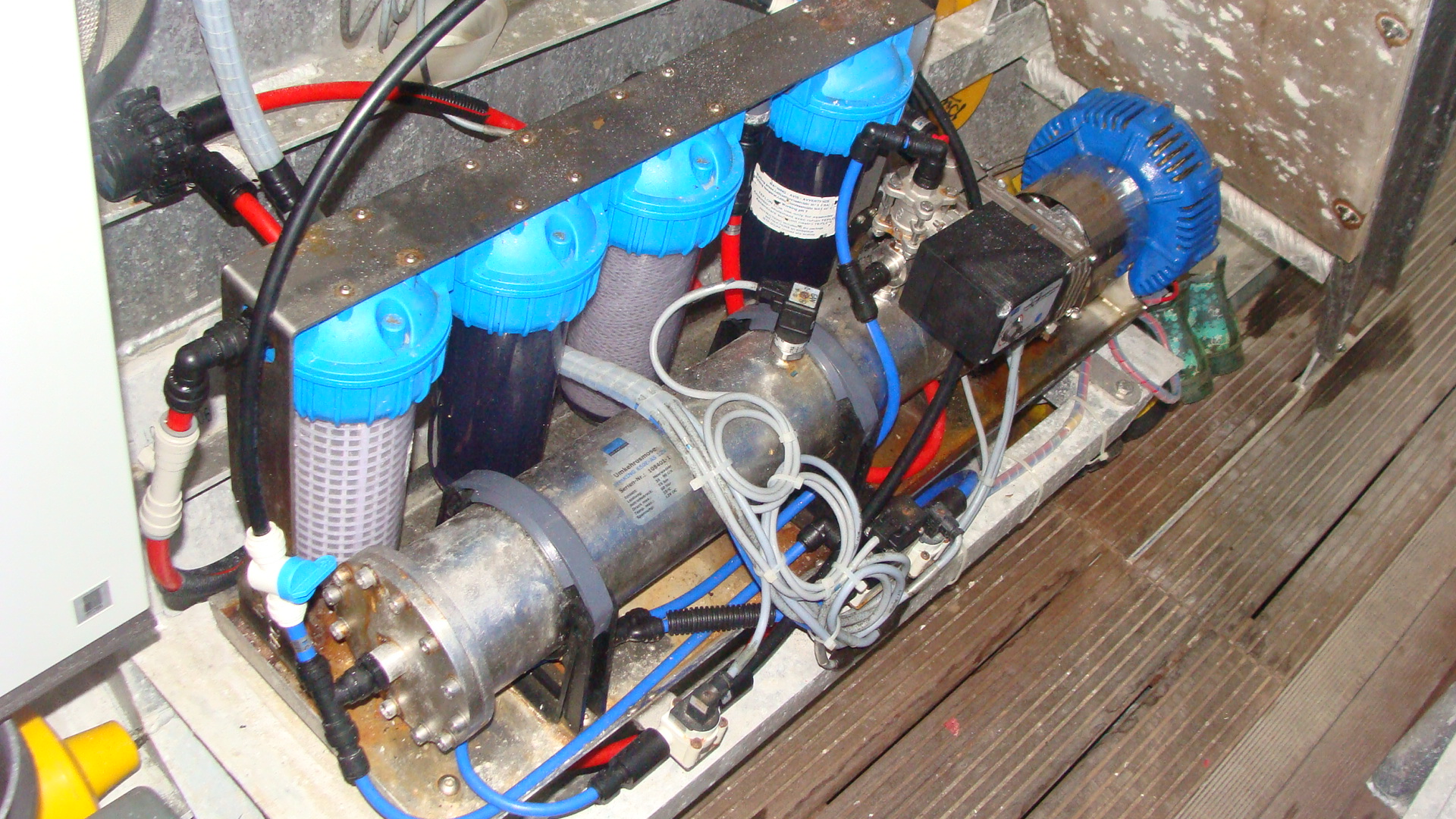

Unser Wassermacher der Firma H2O-Factory  war einer der teuersten auf dem Markt. Seinerzeit aus Lokalpatriotismus gekauft, erwies er sich als extrem störanfällig. Der Inhaber hatte auf der Bootsausstellung in Hamburg von seinem Produkt überzeugt, aber vollautomatisch heisst eben nicht problemlos. Wir haben zwischenzeitlich die Anlagen von water-maker.net kennengelernt, die eigentlich genau unserem Anspruch entsprechen. Keinerlei Elektronik, das Kit muss man selbst zusammen bauen, wodurch man die Anlage und deren Funktionsweise kennt, der Preis mit ca. 2500 € ein Viertel von H2O-Factory. Da die mechanischen Komponenten unserer Anlage einwandfrei arbeiten, nur eben die elektronische Steuerung nicht – was an deren komplizierter Programmierung liegt, nicht an der Elektronik an sich –, werden wir baldigst auf Handsteuerung umbauen. Wassermacher machen unabhängig, aber bisher haben wir unsere Tanks immer extern mit Trinkwasser füllen können. Nur in der Südsee gibt es ein wirkliches Wasserproblem, wenn man sich wochenlang auf unbewohnten Tuamotus aufhalten will. Übrigens: ist das Aussenwasser verschmutzt, gibt’s auch vom Wassermacher kein Trinkwasser. war einer der teuersten auf dem Markt. Seinerzeit aus Lokalpatriotismus gekauft, erwies er sich als extrem störanfällig. Der Inhaber hatte auf der Bootsausstellung in Hamburg von seinem Produkt überzeugt, aber vollautomatisch heisst eben nicht problemlos. Wir haben zwischenzeitlich die Anlagen von water-maker.net kennengelernt, die eigentlich genau unserem Anspruch entsprechen. Keinerlei Elektronik, das Kit muss man selbst zusammen bauen, wodurch man die Anlage und deren Funktionsweise kennt, der Preis mit ca. 2500 € ein Viertel von H2O-Factory. Da die mechanischen Komponenten unserer Anlage einwandfrei arbeiten, nur eben die elektronische Steuerung nicht – was an deren komplizierter Programmierung liegt, nicht an der Elektronik an sich –, werden wir baldigst auf Handsteuerung umbauen. Wassermacher machen unabhängig, aber bisher haben wir unsere Tanks immer extern mit Trinkwasser füllen können. Nur in der Südsee gibt es ein wirkliches Wasserproblem, wenn man sich wochenlang auf unbewohnten Tuamotus aufhalten will. Übrigens: ist das Aussenwasser verschmutzt, gibt’s auch vom Wassermacher kein Trinkwasser.

|

|

|

|

16. Navigationselektronik

|

|

|

Unbestreitbar hat GPS die Navigation ganz erheblich vereinfacht. Ebenso unbestreitbar hat sich mittlerweile herausgestellt – nur noch nicht weitervermittelt, weil ein Riesengeschäft –, dass diese extrem teuren Navigationssysteme von Raymarine, Garmin, Lowrance & Co völlig unnötig sind, wenn man heutzutage sogar per Smartphone die Welt umrunden kann.

|

|

|

Unser hauptsächliches Navigationssystem ist ein 15 Jahre alter Laptop  mit kostenlosem opencpn als Navigationsprogramm. GPS per USB hat 60 € gekostet und ein 25“ Grossbildschirm als Zweitmonitor 200 €. Elektronische Karten sind in vielen Ländern kostenfrei downloadbar, z.B. USA oder Brasilien. Back-up ist unser Laptop mit zugekauftem Navprogramm (Smarter Track von Digital Yacht, ca. 350 €). Dafür haben wir Kartenchips von Navionics-Gold, 10 Stück decken die ganze Welt ab für ca. 2300 €. Genauere und permanent geupdatete Karten halten wir für unnötig, da zu genaue Karten mit z.B. Seebodenprofilen schon nach dem nächsten Sturm nicht mehr stimmen und damit eine trügerische Sicherheit vorgaukeln. In Kolumbien sind die Kartendaten vor 100 Jahren (!!!) erhoben worden und nur von der Grossschifffahrt benutzte Hafeneinfahrten wurden seither neu vermessen. In vielen anderen – nicht nur armen Ländern - findet man eine ähnliche Situation vor. Radar benutzen wir für die Navigation nicht ausser bei Nebel. Wir warten lieber den nächsten Tag ab und fahren dann per Augapfelnavigation bei Tageslicht in unbekannte Gefilde ein. Wir nutzen es auf offener See als Alarmsystem zur Vermeidung gefährlich naher Annäherungen. mit kostenlosem opencpn als Navigationsprogramm. GPS per USB hat 60 € gekostet und ein 25“ Grossbildschirm als Zweitmonitor 200 €. Elektronische Karten sind in vielen Ländern kostenfrei downloadbar, z.B. USA oder Brasilien. Back-up ist unser Laptop mit zugekauftem Navprogramm (Smarter Track von Digital Yacht, ca. 350 €). Dafür haben wir Kartenchips von Navionics-Gold, 10 Stück decken die ganze Welt ab für ca. 2300 €. Genauere und permanent geupdatete Karten halten wir für unnötig, da zu genaue Karten mit z.B. Seebodenprofilen schon nach dem nächsten Sturm nicht mehr stimmen und damit eine trügerische Sicherheit vorgaukeln. In Kolumbien sind die Kartendaten vor 100 Jahren (!!!) erhoben worden und nur von der Grossschifffahrt benutzte Hafeneinfahrten wurden seither neu vermessen. In vielen anderen – nicht nur armen Ländern - findet man eine ähnliche Situation vor. Radar benutzen wir für die Navigation nicht ausser bei Nebel. Wir warten lieber den nächsten Tag ab und fahren dann per Augapfelnavigation bei Tageslicht in unbekannte Gefilde ein. Wir nutzen es auf offener See als Alarmsystem zur Vermeidung gefährlich naher Annäherungen.

|

|

|

|

Infrarot-Nachtsichtgeräte sind völlig unnötig. Zur Not tut’s auch ein guter Handscheinwerfer, heute in LED. Freizeitschiffer sollten eigentlich die Zeit und Geduld haben, nur bei Tageslicht kritische Passagen zu befahren, s.o. Bekanntlich hat die Firma FLIR nur deshalb Raymarine vor dem Untergang bewahrt, weil sie über deren weltweites Händlernetz ihre teuren Nachtsichtgeräte unters Yachtvolk bringen will, nachdem im angestammten Militärbereich der Bedarf gedeckt ist.

|

|

|

Unverzichtbar ist für uns unser aktives AIS Class B von Icom MA-500TR, verbunden mit dem passenden DSC-fähigen UKW-Sprechfunkgerät IC-M505. Es hat uns immer wieder bei unklarer Verkehrslage weitergeholfen und erspart uns auch die unbeliebten Kontrollbesuche von Küstenwachtbooten in fremden Gewässern, da man ja weiss, wen man da vor sich hat. Tatsächlich wurden wir noch nie kontrolliert, aber schon öfters aus der Ferne beäugt und erkennbar überprüft.

|

|

|

Wichtig für die offene See ist ein guter zuverlässiger Autopilot. Unserer von Simrad wird normalerweise von seegehenden Fischtrawlern eingesetzt.

|

|

|

|

Unsere Satelliten-Internetanlage von KVH ist zwar in Anschaffung und der Unterhalt nicht gerade billig. Sie gilt als extrem zuverlässig, was ihre dominante Verbreitung in der Schifffahrt belegt. Sie liefert uns weltweit Internet, Email und Telefon. Und zwar jederzeit und überall, gerade auch auf hoher See und völlig unabhängig von landgestützten Anlagen vor Ort. Weitab vom nächsten Ufer ist der Hauptvorteil für uns der ständige Zugriff auf aktuellste Wetterdaten und die Möglichkeit, per Telefon schnell und effektiv Hilfe zu holen bei gesundheitlichen oder See-Notfällen oder bei Piraterie. SSB kommt wegen der Lizenzanforderungen für uns nicht in Frage. Und Internetzugang bietet es auch nicht

|

|

|

|

17. Ferngläser

|

|

|

Extrem wichtig – und völlig ohne Elektronik – sind sehr gute Marine-Ferngläser 7x50. Unsere zwei Swarovski Habicht SL sind nochmals um Klassen besser als unser Steinerglas, aber auch doppelt so teuer. Gute scharfe Sicht bei Nacht ist durch nichts zu ersetzen!

|

|

|

|

18. Dieseltanks

|

|

|

|

Unsere Hauptbrennstofftanks befinden sich mittschiffs zwischen den Spanten 7 und 8. Sie reichen vom Hauptdeck hinunter bis zum Kiel und trennen die Motorräume (achtern) von den Laderäumen (vorn). Heute würden wir sie im v-förmigen Bereich unterhalb der Motorraum- sowie Laderaumböden anordnen. Dieser Platz ist jetzt kaum zu nutzen und der Schwerpunkt läge bei vollen Tanks deutlich niedriger. Zudem wären die Rümpfe durchgängig begehbar (mittig getrennt durch eine wasserdichte Schotttür) und nur Hauptluken hinten sowie kleine Fluchtluken vorn wären erforderlich. Das Gesamtfassungsvermögen von knapp 10.000 Litern Dieseltreibstoff bliebe nahezu gleich, aber die Laderäume wären statt sechs sieben Meter lang. Allerdings sollte dann die untere Beplankung 8 mm dick sein statt wie jetzt 6 mm , wobei integrierte Tanks Standard der Technik im Aluminium-Bootsbau sind. Die neuesten 2010 gebauten Lotsenboote an der amerikanischen Ostküste haben integrierte Dieseltanks – und die müssen anders als wir bei jedem Wetter raus!

|

|

|

|

19. Bad / WC

|

|

|

|

Bewusst haben wir seinerzeit nur ein Bad / WC eingebaut. Manchmal wenn Gäste an Bord sind hätten wir doch gerne noch ein Gäste-WC. Aber dann hätten wir keine Dinette mehr. Es sind eben nicht alle Wünsche erfüllbar.

|

|

|

|

20. Fahrräder & Motorroller

|

|

|

|

Unsere deutschen Fahrräder haben uns immer gute Dienste geleistet, bis sie nach anderthalb Jahren in der Karibik stark verrostet sind. Wir haben uns dann in den USA zwei weitgehend rostfreie BeachCruiser  gekauft. Nicht ausgerüstet nach deutscher StVO, aber sehrbequem. Murphey’s Law sagt: „Was dran ist, geht kaputt“. Unsere müssen ein langes Leben vor sich haben. gekauft. Nicht ausgerüstet nach deutscher StVO, aber sehrbequem. Murphey’s Law sagt: „Was dran ist, geht kaputt“. Unsere müssen ein langes Leben vor sich haben.

|

|

|

Nach wie vor in Deutschland zugelassen und versichert, gibt uns unser Yamaha-Roller Majesty 125 von 1999  ein gerüttelt Mass an Unabhängigkeit. Zwar verlangen die meisten Länder eine im Land abgeschlossene Versicherung, doch die ist mit etwa 100-200 EUR vergleichsweise sehr viel billiger als ein Leihwagen. Wir haben schon über 8000 km in fremden Ländern zurückgelegt und die Karre läuft und läuft und läuft. Und TÜV hat sie auch noch, in Spanien gemacht als ITV bis 2015. ein gerüttelt Mass an Unabhängigkeit. Zwar verlangen die meisten Länder eine im Land abgeschlossene Versicherung, doch die ist mit etwa 100-200 EUR vergleichsweise sehr viel billiger als ein Leihwagen. Wir haben schon über 8000 km in fremden Ländern zurückgelegt und die Karre läuft und läuft und läuft. Und TÜV hat sie auch noch, in Spanien gemacht als ITV bis 2015.

|

|

|

|

Resume

|

|

|

|

Unser neues Leben an Bord begann mit der Aufgabe unserer landgebundenen Wohnung. Die Umgewöhnung an dieses grundsätzlich andere Leben mit anderem Alltag, anderen Aufgaben und ungewohnten Herausforderungen hat über zwei Jahre gedauert und war für uns beide ein kaum zu bewältigender mentaler Kraftakt – mehrmals verbunden mit zwischenmenschlicher verbaler Kriegsführung. Mittlerweile im neuen Leben angekommen fühlen wir uns wohler als jemals zuvor und sind mit uns und unserer Lebenssituation ausgesprochen zufrieden. Oder anders gesagt: wir sind sehr glücklich! (neu-Hochdeutsch: total happy)

|

|

|

|

Viele haben uns gesagt: „Ihr habt aber Mut!“. Den und Durchhaltevermögen braucht man mehr als anfangs gedacht, um aus dem mitteleuropäischen staatlich verordneten Sicherheitskokon auszubrechen. Aber jetzt haben wir einen Mordsspass am ständig Neuen. Oder wie die Amerikaner kurz und knapp zu sagen pflegen:

|

|

|

|

NO RISC – NO FUN

|

|

|

|

|

|